Fischlexikon: Atlantischer Zitterrochen (Tetronarce nobiliana)

JAVASCRIPT ist deaktiviert!

Ativiere Javascript oder wechsle zu unserer Seite

Salzwasserfische"

Übersicht

Der Atlantische Zitterrochen (Tetronarce nobiliana, Synonym: Torpedo nobiliana) ist ein im Ost- und Westatlantik vorkommender Salzwasserfisch.

Er kann eine Länge von etwa 180 cm und ein maximales Gewicht von bis zu 90 kg erreichen.

Der Atlantische Zitterrochen verfügt über ein elektrisches Organ (Elektroplax), das aus umgewandelten Muskeln besteht.

Mit dessen Hilfe kann er Beutefische durch elektrische Entladungen lähmen oder auch töten.

Der Atlantische Zitterrochen ist eine Art aus der Familie der Zitterrochen (Torpedinidae).

Er kann zur Verteidigung oder zum Beutefang starke elektrische Schläge erzeugen. Auf Englisch wird diese Art „Electric Ray” oder „Atlantic Torpedo” genannt.

Sind Zitterrochen gefährlich für den Menschen?

Der Atlantische Zitterrochen erzeugt den stärksten Stromschlag aller Zitterrochen. Er kann elektrische Schläge von bis zu einem Kilowatt und 170–220 Volt erzeugen Er setzt diesen zum Betäuben oder Töten seiner Beute sowie zur Verteidigung ein.

Ein Stromschlag eines Zitterrochens kann für einen Menschen sehr schmerzhaft sein. Zwar sind die Schläge selten lebensbedrohlich, sie können jedoch Vorhofflimmern, Herz- und Atemstillstand verursachen. Man sollte daher unbedingt den Kontakt zu diesem Zitterrochen vermeiden.

Auf der Seite „die gefährlichsten elektrischen Fische der Welt” findet ihr eine Übersicht der gefährlichsten elektrischen Fische, zu denen beispielsweise Zitterrochen, Zitteraale und Zitterwelse gehören.

Merkmale

wichtige Merkmale des Atlantischen Zitterrochens:

- die Körperscheibe (Brustflosse) des Atlantischen Zitterrochens ist fast kreisförmig. Sie ist ca. 1,2 mal so breit wie lang, der vordere Rand der Scheibe verläuft annähernd gerade und ist verdickt

- die Haut des Atlantischen Zitterrochens ist weich, glatt und schuppenlos

- die Oberseite (dorsale Seite) des Körpers ist einheitlich dunkelbraun bis bräunlich-graublau gefärbt und manchmal mit einigen diffusen Flecken versehen. Die Flossenränder können dunkler sein

- die Unterseite des Atlantischen Zitterrochens ist weiß gefärbt und zeigt dunklere Flossenränder

- kurze, kräftige Haiähnliche Schwanz besitzt eine relativ gut entwickelte, fast dreieckige Schwanzflosse. Am Ansatz des Schwanzes befinden sich die beiden Rückenflossen, von denen die erste zwei- bis dreimal so groß ist wie die zweite

- hinter den vergleichsweise kleinen Augen des Atlantischen Zitterrochens liegen seine Spritzlöcher (Spiraculum)

- der Nähe seines Mauls befinden sich seine Nasenlöcher, zwischen denen sich ein Hautlappen befindet

- das große Maul des Atlantischen Zitterrochens ist gewölbt und seine spitzen Zähne vermehren sich mit zunehmendem Alter (33 Zahnreihen bei jungen bis 66 Zahnreihen bei erwachsenen Exemplaren)

- er besitzt 5 Paar Kiemenspalten

- der Atlantische Zitterrochen kann elektrische Schläge von bis zu einem Kilowatt und 170–220 Volt erzeugen

- er kann wahrscheinlich über 20 Stunden außerhalb des Wassers überleben

Elektrische Organe des Zitterrochens

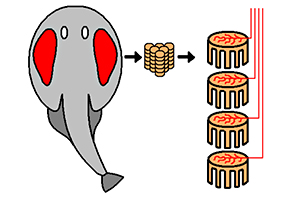

Wie andere Mitglieder seiner Familie ist auch der Atlantische Zitterrochen in der Lage, aus einem Paar nierenförmiger elektrischer Organe (Elektroplax) in seiner Scheibe einen starken elektrischen Stromstoß zu erzeugen.

Dieser dient sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung. Diese Organe machen ein Sechstel des Gesamtgewichts des Rochens aus und enthalten etwa eine halbe Million mit Gelee gefüllte „elektrische Platten”, die in durchschnittlich 1.025 bis 1.083 vertikalen, sechseckigen Säulen angeordnet sind (sichtbar unter der Haut).

Diese Säulen fungieren im Wesentlichen als parallel geschaltete Batterien, die es einem großen Atlantischen Zitterrochen ermöglichen, bis zu einem Kilowatt Strom bei 170–220 Volt zu erzeugen – vorausgesetzt, er ist gut genährt und ausgeruht.

Die Entladungen aus dem elektrischen Organ erfolgen in einer Reihe oder Folge von eng beieinanderliegenden Impulsen, die jeweils etwa 0,03 Sekunden dauern. Eine Folge enthält im Durchschnitt 12 Impulse, es wurden jedoch auch schon Folgen mit über 100 Impulsen registriert. Der Rochen sendet regelmäßig Impulse aus, auch ohne dass ein offensichtlicher äußerer Reiz vorliegt.

Größe

Der Atlantische Zitterrochen (Tetronarce nobiliana) kann eine maximale Länge von ca. 180 cm erreichen, im Durchschnitt werden Männchen jedoch nur ca. 40 cm und Weibchen ca. 60 cm lang. Das maximal publizierte Gewicht des Atlantischen Zitterrochens beträgt 90 kg.

Maximales Alter

Das maximale Alter des Atlantischen Zitterrochens (Tetronarce nobiliana) ist uns zurzeit nicht bekannt.

Lebensweise, Lebensraum, Vorkommen

Der Atlantische Zitterrochen (Tetronarce nobiliana) ist im Ost- und Westatlantik sowie im Mittelmeer verbreitet. Im Ostatlantik ist er von Schottland bis zum Golf von Guinea und Südafrika verbreitet. Er kommt auch bei den Azoren und bei Madeira vor. Im Westatlantik kommt er von Neuschottland (Kanada) bis Südamerika vor. Im Mittelmeer und in der Nordsee kommt er nur selten vor (60° N – 35° S, 82° W – 36° O).

Sein Habitat junger Exemplare sind weiche Untergründe oder die Nähe von Korallenriffen in Wassertiefen von ca. 10–150 m. Erwachsene Exemplare findet man oft im uferfernen Freiwasser bis in Wassertiefen von ca. 800 Metern. Diese Zitterrochen scheinen über weite Strecken zu wandern.

Fortpflanzung

Der Atlantische Zitterrochen (Tetronarce nobiliana) ist ovovivipar (Ei-Lebend-Geburt). Die Eier werden im Mutterleib ausgebrütet und die Embryonen schlüpfen im Mutterleib. Dort ernähren sie sich zunächst vom Eidotter, danach zusätzliche von der Mutter durch indirekte Absorption von Uterusflüssigkeit, angereichert mit Schleim, Fett und Proteinen. Ein Weibchen kann mit einem Wurf bis zu 60 Jungfische nach einer Tragezeit von ca. 1 Jahr gebären, die bei der Geburt ca. 23 cm groß sind. Weibchen gebären wahrscheinlich alle 2 Jahre.Nahrung

Der Atlantische Zitterrochen (Tetronarce nobiliana) ist ein nachtaktiver Räuber und ernährt sich vorwiegend von Knochenfischen wie zum Beispiel Plattfischen, Lachsen, Aalen und Meeräschen. Er frisst auch kleine Katzenhaie und Krustentiere.

In Gefangenschaft lebende Rochen wurden dabei beobachtet, wie sie regungslos auf dem Meeresgrund lagen und sich plötzlich auf vorbeischwimmende Fische stürzten. Im Moment des Kontakts fängt der Rochen die Beute an seinem Körper oder am Meeresgrund ein, indem er seine Brustflossenscheibe um sie herum krümmt und gleichzeitig starke Elektroschocks abgibt.

Diese Strategie ermöglicht es dem trägen Rochen, vergleichsweise schnelle Fische zu fangen. Sobald die Beute überwältigt ist, wird sie mit wellenförmigen Bewegungen der Scheibe zum Maul manövriert und mit dem Kopf voran vollständig verschluckt. Dank ihres stark dehnbaren Kiefers kann diese Rochenart überraschend große Beutetiere verschlingen.

Im Magen eines Exemplars wurde ein 2 kg schwerer, intakter Lachs gefunden, ein anderes Exemplar hatte eine 37 cm lange Sommerflunder (Paralichthys dentatus) im Magen. Es ist bekannt, dass dieser Zitterrochen Fische tötet, die viel größer sind, als er fressen kann.

Krankheiten

häufige Krankheiten bei Zitterrochen:

- Parasitäre Erkrankungen

Zu den bekannten Parasiten des Zitterrochens gehören die Bandwürmer Calyptrobothrium occidentale und C. minus, Grillotia microthrix, Monorygma sp. und Phyllobothrium gracile sowie die zu den Monogenea gehörenden Amphibdella flabolineata und Amphibdelloides maccallumi und der Copepod Eudactylina rachelae. [weiterlesen...]

Literaturhinweis

Urheberrechte für den Text

Bildrechte

Viele Bilder unseres Fischlexikons sind durch Creative Commons (abgekürzt CC) oder andere Urheberrechte geschützt. Creative Commons ist nicht der Name einer einzigen Lizenz. Die verschiedenen Lizenzen von Creative Commons weisen vielmehr große Unterschiede auf. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen findet Ihr [hier].

Informationen zur GNU-Lizenz für freie Dokumentation (kurz: GFDL) findet ihr [hier].

Die Urheber und Lizenzrechte für die Bilder auf dieser Seite werden angezeigt, wenn Ihr auf das jeweilige Bild oder auf "Bildrechte anzeigen" klickt.

Alle Bilder wurden von uns digital bearbeitet und in der Größe beschnitten.

Haftungsausschluss, Youtube-Videos

Alle Artikel unseres Fischlexikons dienen ausschließlich der allgemeinen Information und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.

Wenn diese Seite Videos enthält und Ihr ein Video anklickt (öffnet), werden personenbezogene Daten (IP-Adresse) an den Betreiber des Videoportals (YouTube) gesendet. Daher ist es möglich, dass der Videoanbieter Eure Zugriffe speichert und Euer Verhalten analysieren kann. Dies geschieht jedoch erst, wenn Ihr ein Video auf dieser Seite öffnet.

Alle Bilder wurden von uns digital bearbeitet und beschnitten. Weitere Infos unter "Bildrechte".